NEWSLETTER SKEK

Frühling 2025

Liebe Mitglieder, liebe Interessentinnen und Interessenten,

Wir hoffen, dass Sie gut in den Frühling gestartet sind. Diese neue Ausgabe unseres Newsletters bietet Ihnen einen Überblick über engagierte Projekte, aktuelle Publikationen und politische Entwicklungen rund um die Vielfalt der Kulturpflanzen.

Darin finden Sie einen Rückblick auf unsere Generalversammlung 2025 im Pro Natura-Zentrum Champ-Pittet, mit Informationen des BLW zur nächsten Phase des NAP-PGREL. Wir informieren Sie ausserdem über die nächsten wichtigen Termine, wie die jährliche Exkursion an die ZHAW im Oktober oder die PGREL-Fachtagung im November. Mehrere Artikel geben Einblick in die Projekte unserer Mitglieder: Jubiläumsfeiern, Forschungsarbeiten zu Kastanienbäumen und der Poire à Botzi sowie Praktikumsaufrufe.

Auch nationale und internationale Themen werden behandelt: die Ergebnisse der Evaluation des NAP-PGREL, neue Daten zum Gemüsekonsum in der Schweiz, der Weltbericht der FAO zur genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen und die europäischen Diskussionen rund um die Deregulierung neuer gentechnisch veränderter Organismen. Und nicht zuletzt unser Artikel zum Entlastungsprogramm 2027, das derzeit in der Vernehmlassung ist und die Finanzierung von Projekten zur Kulturpflanzenvielfalt direkt betreffen könnte.

Wir hoffen, dass Ihnen diese Auswahl Inspiration, Information und Denkanstösse bietet.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Die Geschäftsstelle der SKEK

Inhalt

Neues von der SKEK

Neues von den Mitgliedern der SKEK

National

International

Neues von der SKEK

Save the Date: Exkursion an die ZHAW – 1. Oktober 2025

Wir organisieren am 1. Oktober eine ganztägige Exkursion am Institut für Umwelt und natürliche Ressourcen der ZHAW, auf dem Campus Grüental (ZH).

Hier das vorläufige Programm:

- 10:00 – 10:20 Die Swiss Apple Core Collection (Äpfel), mit Jürg Boos oder Julia Lietha

- 10:20 – 11:15 Beeren – vom Freiland ins Labor, mit Julia Lietha

- 11:15 – 12:00 Der Gemüse-Sortengarten, mit Guido Kunz

- Mittagessen in einem Landrestaurant

Am Nachmittag widmen wir uns dem Thema Rebe, geführt von Peter Schumacher:

- 14:00 – 14:45 Die Rebensammlung

- 14:45 – ca. 15:30 Das Weinbaumuseum

Ein Glas des historischen „Räuschlings“ wird Ihnen offeriert.

Bitte reservieren Sie sich das Datum bereits heute!

Die Exkursion richtet sich an Mitglieder der SKEK, die eine persönliche Einladung per E-Mail erhalten werden. Auch interessierte externe Personen sind herzlich willkommen.

Das definitive Programm wird in unserem nächsten Newsletter veröffentlicht.

Save the Date: PGREL-Fachtagung – 13. November 2025

Unsere nächste Fachtagung zu den pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL) findet am 13. November 2025 im Bildungszentrum Wald in Lyss (BE) statt.

Das Thema wird derzeit im Vorstand diskutiert und diesen Sommer in unserem nächsten Newsletter bekannt gegeben.

Reservieren Sie sich dieses Datum schon heute in Ihrer Agenda!

Rückblick auf die Generalversammlung im Pro Natura Zentrum Champ-Pittet

Die SKEK hielt ihre Generalversammlung 2025 am 21. März im eindrucksvollen Rahmen des Pro Natura Zentrums Champ-Pittet in Cheseaux-Noréaz ab. Die Mitglieder haben die Jahresrechnung genehmigt und die revidierten Statuten angenommen. Die Übersetzung ist in Arbeit und wird bis Ende April auf unserer Website verfügbar sein.

Die Versammlung dankte Bettina Müller herzlich für ihr Engagement im Vorstand in den letzten zwei Jahren und hiess Boris Bachofen als neues Vorstandsmitglied willkommen. Boris ist seit vielen Jahren bei Rétropomme aktiv und im Netzwerk bestens bekannt.

Das BLW war eingeladen, Informationen zum NAP-PGREL zu präsentieren. Die Schwerpunkte der Phase VIII sollen der SKEK bis Ende Sommer zur Stellungnahme vorgelegt werden. Im Anschluss daran wird die Konsultationsphase beginnen, bei der wir unsere Mitglieder einbeziehen und ihre Rückmeldungen einholen möchten. Christina Kägi informierte anschliessend über den Schlussbericht zur Evaluation des NAP-PGREL. Die Empfehlungen werden derzeit vom BLW geprüft. Eine Zusammenfassung der Resultate finden Sie hier.

Im Anschluss wurde den Mitgliedern eine Führung durch die Gärten des Pro Natura Zentrums Champ-Pittet angeboten – ein bedeutender Ort der Sensibilisierung für Wild- und Kulturpflanzenvielfalt.

Thierry Pellet, Direktor des Zentrums, hiess rund zwanzig CPC-Mitglieder herzlich willkommen und übergab die Führung an Bruno Kilchherr, einen erfahrenen und leidenschaftlichen Gärtner. Das Pro Natura Zentrum Champ-Pittet ist das grösste Naturzentrum der Schweiz und empfängt jährlich rund 50'000 Besucher:innen. Der Gartenbereich lädt zur Entdeckung der Biodiversität ein – mit drei thematischen Gärten:

Der Garten der Gefühle: Jeder Gartenabschnitt verkörpert ein Gefühl, begleitet von einem passenden Gedicht.

Der Garten von einst: Ein strukturierter, aber lebendig bewachsener Garten, der sich alten Heil-, Gewürz- und Doldenblütlern widmet.

Der Garten der Genüsse: Inspiriert von Schlossküchengärten, umgeben von Mauern mit Spalierobst und Beerensträuchern.

Ergänzt wird das Ensemble durch eine Hochstamm-Obstanlage, in der bis zu 4 Tonnen Äpfel pro Jahr geerntet und zu Saft oder Cidre verarbeitet werden. Die Produkte werden nach Möglichkeit im Restaurant des Zentrums verwendet – beispielsweise um die Herkunft von violetten Karotten oder rosa Kartoffeln zu erklären. So verbindet der Ort Produktion und Ernährung miteinander.

Entlastungspaket 2027: Welche Folgen für Projekte zur Sortenvielfalt?

Am 29. Januar 2025 hat der Bundesrat ein Entlastungsprogramm zur Vernehmlassung freigegeben. Ziel: Die Ausgaben des Bundes sollen 2027 um 2,7 Milliarden Franken und ab 2028 um 3,6 Milliarden gesenkt werden. Das Programm betrifft zahlreiche Bereiche und Akteure darunter Hochschulen, Museen, landwirtschaftliche Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen, vor allem diejenigen, die im Umweltschutz aktiv sind.

Auch unser Bereich ist davon betroffen: Die Finanzhilfen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) für Projekte zur Erhaltung oder Nutzung der genetischen Vielfalt von Kulturpflanzen sollen gekürzt werden.

Eine der vorgesehenen Änderungen ist die Begrenzung des Bundesanteils auf maximal 50 % bei der Mitfinanzierung von Projekten. Nicht betroffen wären Leistungsaufträge (wie Sammlungen oder sogenannte P-Projekte), wohl aber Projekte zur nachhaltigen Nutzung oder Sensibilisierung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (NAP-PGREL).

Um die konkreten Auswirkungen dieser Massnahme besser zu verstehen, hat Ständerätin Maya Graf am 19. März eine parlamentarische Interpellation (25.1011) eingereicht. Sie fragt unter anderem, in welchen Bereichen der Bund in den letzten Jahren mehr als 50 % der Kosten getragen hat, um welche Beträge es sich handelt und ob die neue Regelung nicht eher Projekte behindern oder den Verwaltungsaufwand unnötig erhöhen könnte.

Die Vernehmlassungsfrist läuft bis zum 5. Mai 2025. Einzelne Mitglieder der SKEK, wie zum Beispiel ProSpecieRara, haben bereits angekündigt, eine Stellungnahme einreichen zu wollen. Die SKEK bereitet derzeit eine gemeinsame Stellungnahme vor, der sich Mitglieder anschliessen können, wenn sie selbst keine eigene Eingabe machen möchten oder können.

Albanische Delegation auf Besuchsreise in der Schweiz

En décembre 2024, une délégation albanaise composée de représentants du ministère de l’Agriculture, de la Banque Génétique, de l’Association Albanaise d’Agritourisme et de plusieurs fermiers a participé à un voyage d’étude en Suisse, organisé par ProSpecieRara. Elle a entre autres visité la banque de gènes de Changins et Sativa Rheinau, pris connaissance du PAN-RPGAA de l’OFAG et des activités de la CPC et du FIBL. Cette visite avait pour but de s’inspirer du modèle suisse (collaboration étroite entre acteurs publics, privés, ONG, agriculteurs) afin de renforcer la conservation des RPGAA en Albanie mais surtout trouver des pistes pour valoriser les variétés locales sur le marché.

S’inspirant de ce modèle, plusieurs initiatives sont en cours en Albanie. Une fête des semences est prévue, afin de sensibiliser le public à la richesse des variétés locales.

En parallèle, avec le soutien de GIZ, un processus de certification/labelisation est en développement pour permettre aux fermiers de valoriser leurs cultures issues de semences autochtones, et aux producteurs alimentaires de commercialiser des produits — transformés ou non — issus de ces variétés, selon un modèle similaire à celui de ProSpecieRara.

Die Expertinnen der Genbank begleiten die Landwirtinnen direkt bei der Produktion dieser autochthonen Sorten, indem sie das benötigte Saatgut bereitstellen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Ernten zur Regeneration der Sammlungen der albanischen Genbank beitragen. Langfristig sollen die Partnerbetriebe und Agritourismus-Angebote zu On-Farm-Erhaltungsorten werden – nach dem Vorbild des von ProSpecieRara aufgebauten Erhaltungsnetzwerks.

Schliesslich prüft Albanien auch das touristische Potenzial dieser Sorten, indem sie in das Angebot der Agritourismusbetriebe integriert werden. Diese werden „vom Samen bis zum Teller“-Erlebnisse anbieten und so die Verbindung zwischen landwirtschaftlicher Biodiversität, lokaler Gastronomie und touristischer Attraktivität stärken.

Neues von den Mitgliedern der SKEK

Der Sortengarten Erschmatt feiert seinen 40. Geburtstag

Der Sortengarten Erschmatt wurde 1985 gegründet, um die Vielfalt der Walliser Kulturpflanzen zu bewahren und sichtbar zu machen. Damals war die Region geprägt von traditionellen Getreidefeldern mit Walliser Roggen, Weizen, Gerste und Hafer sowie von seltener Ackerbegleitflora. In den vergangenen 40 Jahren hat das Team des Sortengarten Erschmatt über 1.000 Getreidesorten sowie zahlreiche Mais-, Ackerbohnen- und Gemüsesorten (Link: www.sortengarten.ch) ausgestellt und verschiedene Projekte zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt durchgeführt. Dadurch entstand die Walliser Sortensammlung, die 2020 als immaterielles Kulturerbe von kantonaler Bedeutung anerkannt wurde. 2022 wurde er in den Verein „Erlebniswelt Roggen Erschmatt“ integriert und seitdem wurden neue Projekte gestartet, um die Nutzung der Kulturpflanzenvielfalt weiterzuentwickeln.

Der Sortengarten Erschmatt befindet sich an zwei Standorten im Dorf Erschmatt. Der erste Teil des Sortengartens befindet sich an der Kreuzstrasse, wo verschiedene Kulturpflanzen angebaut werden und wo sich der Schaugarten befindet. Im Sortengarten in der Zälg (oberhalb des Dorfes) wird Roggen auf traditionellen Ackerterrassen angebaut und viele Arten der Ackerbegleitflora sind hier zu finden.

Zum 40-jährigen Bestehen des Sortengartens Erschmatt im Jahr 2025 sind von Mai bis November 2025 verschiedene Aktivitäten geplant. Der Of(f)entag am 31. Mai 2025 gilt als Jubiläumsevent der diesjährigen Festivitäten. Weiter finden sechs Exkursionen zum Thema «Vielfalt» statt, welche für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Nähere Informationen zu den Exkursionen, wie auch zu anderen laufenden Projekten finden Sie auf unserer Homepage www.erschmatt.ch/aktuelles.

Praktikumssuche für Studierende der HEPIA

Der Studiengang Agronomie der HEPIA (Hochschule der HES-SO Genf) bietet im Rahmen des Bachelorstudiums Agronomie ein vierwöchiges Sommermodul mit dem Titel „Praktikum in einem Gartenbauunternehmen“ an. Dieses Praktikum findet in den Monaten Juli und August statt und ermöglicht den Studierenden einen praxisnahen Einblick in den Gartenbau.

Unternehmen, die Interesse haben, Studierende aufzunehmen, werden gebeten, sich bei François Lefort, dem Verantwortlichen des Studiengangs Agronomie, zu melden – sei es für weitere Informationen oder um eine Praktikumsstelle anzubieten.

Kontakt: francois.lefort(at)hesge.ch

Fructus feiert 40 Jahre im Dienst der Obstvielfalt

Im Jahr 2025 feiert FRUCTUS sein 40-jähriges Jubiläum, und um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, wird das Jahr von mehreren Veranstaltungen geprägt sein, die vom Verein organisiert werden.

Die erste fand am 31. Januar statt und war dem Thema gewidmet: « Marketing und Storytelling: wie man Hochstammprodukte gut auf dem Markt positioniert ».

Sie vereinte Praktiker:innen und Expert:innen aus der Landwirtschaft, dem Marketing und der Gastronomie und bot somit eine interdisziplinäre Perspektive auf die Wertschöpfung von Produkten aus Hochstammbäumen, insbesondere den Esskastanien. Auch andere Kulturen wurden hervorgehoben, darunter Bergkartoffeln und Bergackerbohnen.

Dieser Fachtag bot Gelegenheit, die aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Anbau und der Vermarktung traditioneller Produkte ins Licht zu rücken.

Die nächste Jubiläumsveranstaltung, abgesehen von der Generalversammlung, findet am 18. und 19. Oktober in der Markthalle Basel statt. Sie wird mit dem jährlichen Apfelmarkt der Alten Markthalle kombiniert sowie mit der EUROPOM, der transnationalen Ausstellung, die jedes Jahr in einem anderen Partnerland organisiert wird und 12 europäische Organisationen, die sich der Erhaltung von Obstsorten widmen, zusammenbringt.

Links:

Associazione castanocoltori della Svizzera italiana

Bergkartoffeln.ch

Edelkastanie: Eine einzigartige genetische Population in der Schweiz entdeckt

Wir möchten Ihnen die Ergebnisse einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie vorstellen, die in Zusammenarbeit mit der Associazione Castanicoltori della Svizzera italiana durchgeführt wurde. Die Studie hebt die Rolle der Schweiz als genetisches Reservoir der Europäischen Edelkastanie hervor. Basierend auf der Inventarisierung von über 14'000 Bäumen identifiziert sie eine neue genetische Population, die spezifisch für die Schweiz ist, und unterstreicht damit den kulturellen Reichtum und das Potenzial für den Erhalt dieser Vielfalt.

Farbvariationen der Poire à Botzi aufgeklärt

Ergebnisse einer 2019 veröffentlichten wissenschaftlichen Studie zur Poire à Botzi, durchgeführt von HEPIA HES-SO, verdienen es, wieder ins Licht gerückt zu werden. In der Studie wurde die Sorte „Petite poire à grappe“, die für die Herstellung der AOP-zertifizierten Poire à Botzi verwendet wird, genetisch charakterisiert, um zu untersuchen, ob die beobachtete Farbvielfalt auf unterschiedliche Genotypen zurückzuführen ist. Die genetische Analyse ergab jedoch nur einen einzigen Genotyp. Die Farbunterschiede sind höchstwahrscheinlich auf Umweltfaktoren wie Höhenlage oder Reifegrad bei der Ernte zurückzuführen.

→ Artikel lesen (Revue suisse VAH, 2019)

National

Abschluss der Wirkungsevaluation des Nationalen Aktionsplans zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (NAP-PGREL)

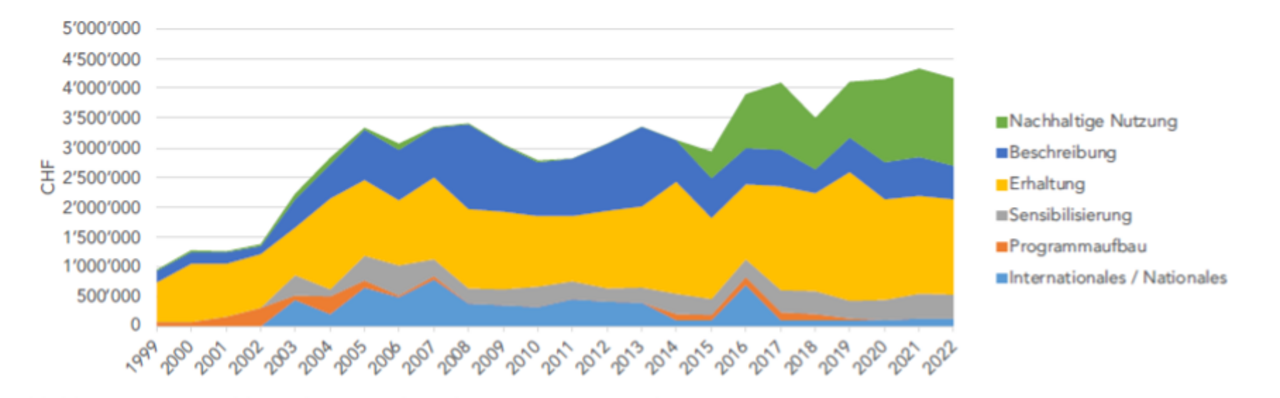

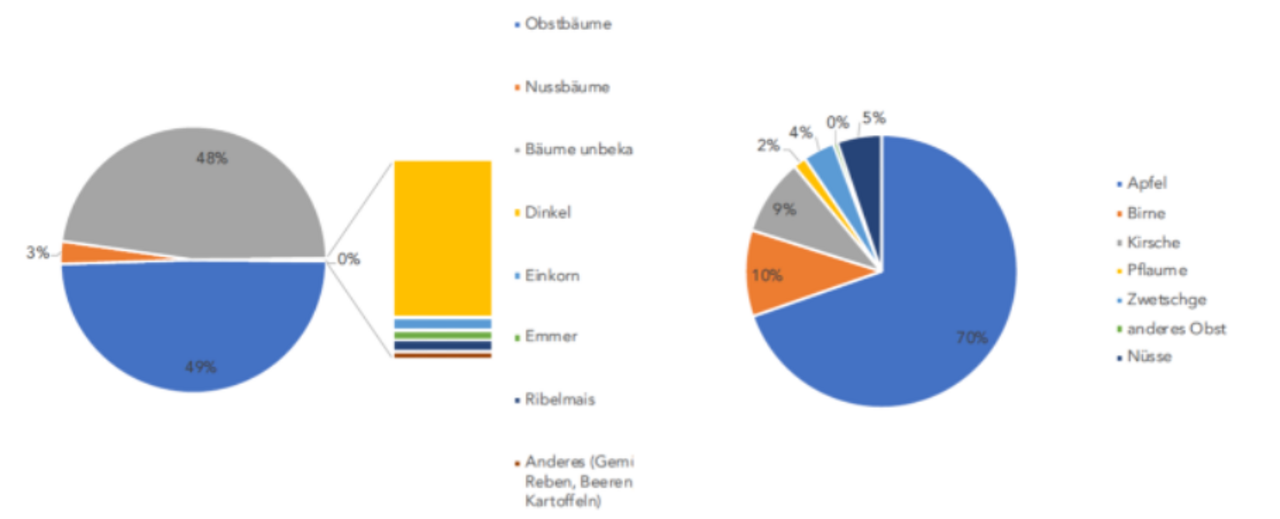

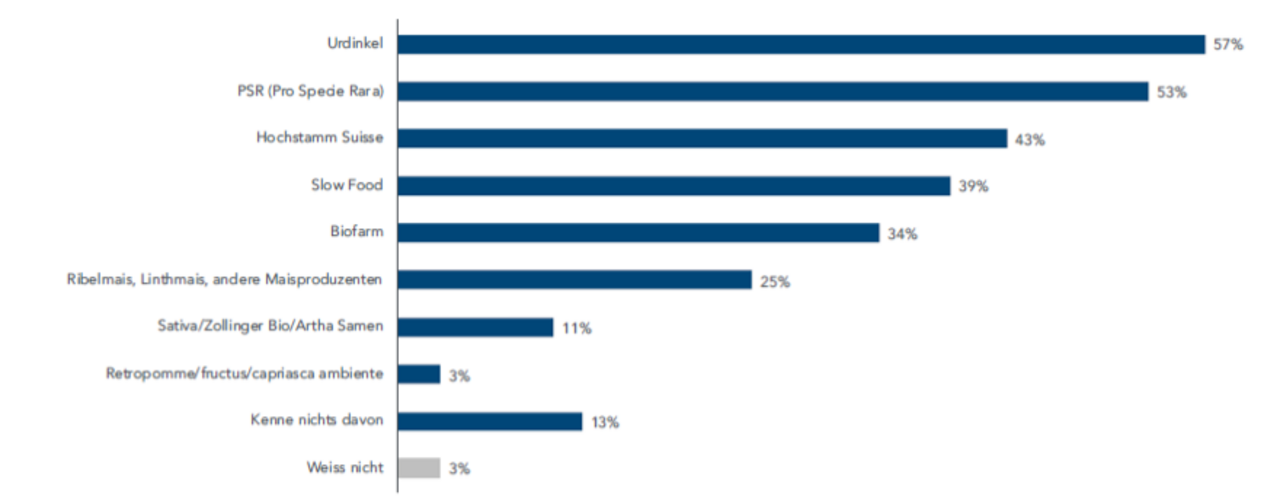

Der NAP-PGREL wird seit 1999 in Zusammenarbeit mit verschieden Erhaltungsorganisationen im Rahmen einer Public-Private-Partnership (PPP) umgesetzt. Dieser fördert Projekte zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von PGREL in der Schweiz. Im Auftrag des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) hat die Firma Carbotech die über 20-jährige Umsetzung des NAP-PGREL evaluiert und eine Aussensicht auf dessen Wirksamkeit geliefert. Neben der Wirksamkeit zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von PGREL hat Carbotech auf den Beitrag des Aktionsplans zur Ernährungssicherheit in der Schweiz bewertet.

Der Schlussbericht der Evaluation ist auf der Proiektdatenbank Aramis publiziert.

Die zentralen Ergebnisse der Evaluation:

Die Nationale Genbank PGREL (Genbank Agroscope und Erhaltungssammlungen NAP-PGREL) mit ca. 6.000 Akzessionen erfüllt ihre zentrale Erhaltungsaufgabe. Für Züchtungs- und Vermehrungsorganisationen ist die nationale Genbank die wichtigste Bezugsquelle für genetische Ressourcen aus der Schweiz. In der Genbank werden allerdings kaum pflanzliche Proteinquellen (Hülsenfrüchte) erhalten, obwohl breit eine stärkere Nutzung von pflanzenbasierten Proteinquellen gefordert wird.

Die Dokumentation der PGREL und das dazu vorhandene Wissen wird als elementar für die züchterische Weiterentwicklung und die nachhaltige Nutzung gesehen. Die Qualität und der Umfang der Beschreibungen sind noch ausbaufähig.

Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung von CWR (genutzte Wildpflanzen und mit Kulturpflanzen verwandte Wildarten) wird noch wenig gefördert. Hier wäre eine Verstärkung der Aktivitäten angezeigt.

Die Nutzung einer breiten genetischen Vielfalt ist vor allem im Hobbyanbau und auf Landwirtschaftsbetrieben mit Direktvermarktung verbreitet. Der Nischensortenkatalog wird hier als förderliches Instrument für den Marktzugang bewertet.

Hingegen gelangt nur eine beschränkte genetische Vielfalt in den Detailhandel. Normen und Vorschriften seitens Branchen, Verarbeitung und Detailhandel, sowie hohe Ansprüche hemmen die Aufnahme von alten Sorten ins Sortiment.

Sensibilisierungsmassnahmen zur genetischen Vielfalt waren erfolgreich, dennoch hat die breite Bevölkerung kein vertieftes Wissen über Agrobiodiversität.

Die Mittel des NAP-PGREL werden effizient eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit den privaten Akteuren und NGOs in Form einer Public-Privat-Partnership trägt durch deren Eigenleistungen und Freiwilligenarbeit zur Effizienz bei.

Der Evaluationsbericht formuliert zehn Empfehlungen:

Voraussetzungen für ein Monitoring der Ziele des NAP-PGREL schaffen

Förderung von PGREL pflanzlicher Proteinquellen ausbauen

Aktivitäten zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von Crop Wild Relatives (CWR) verstärken

Lücken in der Beschreibung von Akzessionen in der nationalen Genbank schliessen

Internationale Zusammenarbeit stärken

Sortenversuche im Zusammenhang mit sich abzeichnenden veränderten Umweltbedingungen fördern

Finanzielle Unabhängigkeit der Projekte fördern und absichern

Konzept für Leistungsanforderungen für längere Förderungsperiode entwickeln

Landwirt*innen und landwirtschaftliche Berater*innen besser einbinden

Agrobiodiversität als Teil der Biodiversitätsstrategie verankern

Das BLW überprüft, welche der zehn Empfehlungen in die Schwerpunkte für die nächste Projektphase 2027-2030 des NAP-PGREL aufgenommen werden, und in welcher Form sie aufgenommen werden. Die Schwerpunkte werden Ende Sommer der SKEK zur Stellungnahme zugestellt.

Neue Zahlen zum Anbau und Konsum von Gemüse in der Schweiz – was bedeutet das für traditionelle Sorten?

Das Bundesamt für Statistik hat im Februar einen Bericht zur Gemüseproduktion und zum Konsum in der Schweiz veröffentlicht: 2023 wurden 388’000 Tonnen produziert, der Pro-Kopf-Konsum lag bei rund 100 kg pro Jahr bzw. 270 g pro Tag. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz betrug 44 %, mit grossen Unterschieden je nach Gemüseart (BFS, 2025).

Karotten, Salate und Zwiebeln machen den Grossteil der Inlandproduktion aus. Ihr Selbsversorgungsgrad liegt bei 86%, 63% bzw. 60 %. Die beliebtesten Gemüse bei den Konsument:innen sind jedoch die sogenannten Fruchtgemüse wie Tomaten, Zucchetti, Peperoni oder Gurken – sie werden zu über 80 % importiert, hauptsächlich aus Spanien, Italien und den Niederlanden (BFS, 2025).

Die hohe Importmenge birgt Herausforderungen für die Sortenvielfalt und den Erhalt traditioneller Gemüsesorten. Es ist davon auszugehen, dass wenige, ertragreiche, gut transportfähige Sorten aus industrieller Produktion den Handel dominieren, während viele traditionelle Sorten vernachlässigt werden.

Konkrete Chancen für traditionelle Sorten ergeben sich jedoch aus dem Kaufverhalten der Konsument:innen: Laut Bericht stehen Saisonalität und regionale Herkunft an oberster Stelle der Entscheidungskriterien. Traditionelle Gemüsesorten sind saisonale Produkte und oft eng mit bestimmten Anbauregionen verbunden, wodurch sie diese Nachfrage besonders gut bedienen können. Ein Beispiel dafür ist das im Bericht erwähnte ‘Küttiger Rüebli’, das in den Aargauer Bezirken bis heute kultiviert wird.

Quelle: Vielfalt auf dem Teller: Gemüse in der Schweiz, BFS, 2025.

SWIFCOB 25: Biodiversität und GeRECHTigkeit: Vielfalt fördern, Ungleichheit überwinden

Am 7. Februar 2025 fand an der Universität Bern die 25. Ausgabe des Swiss Forum on Conservation Biology (SWIFCOB) statt. Der diesjährige Titel lautete: «Biodiversität und GeRECHTigkeit: Vielfalt fördern, Ungleichheiten überwinden». Das Thema stiess auf grosses Interesse – der Saal war voll, viele verfolgten die Konferenz online.

Expert*innen aus den Bereichen Recht, Geografie, nachhaltige Finanzen und Politik beleuchteten die komplexen Zusammenhänge zwischen Biodiversitätsverlust, sozialer Gerechtigkeit und rechtlichen Rahmenbedingungen. Die zentrale Botschaft: Echte Fortschritte im Naturschutz sind nur mit Gerechtigkeit möglich. Dazu gehört, lokales (z.B. alpines) Wissen einzubeziehen, Ausschlussmechanismen sichtbar zu machen und politische Entscheidungsgrundlagen zu hinterfragen.

Diskutiert wurden unter anderem folgende Ansätze:

Die juristische Anerkennung der Natur, etwa durch die Zuerkennung einer Rechtspersönlichkeit für Entitäten wie die Aare.

Die Rolle des Rechts: Es bietet zwar starke Werkzeuge, doch scheitert deren Anwendung oft am politischen Willen.

Kritik an einem System, in dem bestimmte Subventionen der Biodiversität weiterhin schaden, da es an einem sektorübergreifenden Ansatz fehlt.

Eine utilitaristische Sichtweise auf die Natur – oft als problematisch, aber als pragmatisch angesehen – um die Öffentlichkeit besser zu erreichen: «Dann reden wir halt in Zahlen.»

In der Diskussion wies eine Teilnehmerin darauf hin, dass jene, die vom aktuellen System profitieren, auch die Macht haben... Umso wichtiger ist es, ein Gleichgewicht zwischen Menschenrechten, ökologischer Gerechtigkeit und Informationszugang herzustellen.

SWIFCOB bleibt eine zentrale Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

→ Vollständiger Bericht, Präsentationen und Videos (biodiversitaet.scnat.ch/swifcob)

International

15 Jahre später: Was sagt der dritte FAO-Bericht zur Sortenvielfalt?

“Die Stärkung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen ist nicht nur eine landwirtschaftliche Priorität – sie ist eine grundlegende Notwendigkeit, um eine nachhaltigere, widerstandsfähigere und ernährungssichere Zukunft für alle zu gewährleisten.” – Qu Dongyu, FAO Generaldirektor

Mit diesem Vorwort beginnt der dritte Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zum Zustand der pflanzengenetischen Ressource für Ernährung und Landwirtschaft (PGREL), erschienen Ende März. Das 250-seitige Dokument umfasst eine ausführliche Analyse basierend auf Informationen von 128 Ländern und 13 internationalen Forschungszentren für den Zeitraum 2011 bis 2022. Er gliedert sich in vier Hauptbereiche und vergleicht diese mit den Ergebnissen der Publikation aus dem Jahr 2010:

Bei der in-situ Erhaltung wurden insgesamt 6200 Pflanzenarten und -sorten erfasst - etwa 42 % davon wurden in mindestens einer Erhebung als bedroht eingestuft. Geschützte Gebiete, in denen diese Pflanzen wachsen, wurden erweitert, und Landwirt:innen weltweit kultivieren weiterhin traditionelle Sorten auf etwa 35 Millionen Hektar. Gleichzeitig führten extreme Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen dazu, dass immer öfter “Notfall-Saatgut” für den Wiederanbau benötigt wurde.

Die Erhaltung in Genbanken (ex-situ) umfasst mittlerweile über 5.9 Millionen Proben in mehr als 850 Genbanken weltweit. Seit 2009 ist diese Zahl um 8 % gestiegen. Viele Proben werden zusätzlich in Sicherheitslagern aufbewahrt, etwa im Saatgut-Tresor Spitzbergen. Herausforderungen bleiben dabei jedoch die Pflege und Erneuerung der Samen, sowie ihre gesundheitliche Überprüfung.

Im Bereich der nachhaltigen Nutzung wurden Fortschritte erzielt, insbesondere bei der Charakterisierung von Genbankbeständen durch Genanalysen. In 87 Ländern fanden Züchtungsprogramme statt, die auf etwa 500 Nutzpflanzenarten zielte. Jedoch erschweren unzureichende Finanzierung und mangelnde Verfügbarkeit spezifischer Sorten weiterhin eine breitere Nutzung dieser Ressourcen, besonders in Globalen Süden.

Die Kapazitäten vom Menschen und Institutionen, um PGREL zu erhalten, wurden weltweit verbessert. Bildungsangebote und internationale Zusammenarbeit sind gewachsen. Trotzdem gibt es noch viele Lücken, besonders bei Finanzierung, Zusammenarbeit zwischen Organisationen und der Ausbildung von Fachkräften.

Verglichen mit den beiden früheren Berichten (1996 und 2010) sind deutliche Fortschritte bei der Erfassung und der Erhaltung der Sorten- und Artenvielfalt zu erkennen. Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Herausforderungen im Bereich der genetischen Erosion, insbesondere bei klimabedingten Risiken und unzureichenden finanziellen Mitteln für Erhaltungsmassnahmen.

Offener Brief zur Deregulierung der Neuen Gentechnik in der EU

Am 11. Februar 2025 haben 139 Organisationen aus 23 europäischen Ländern einen offenen Brief an die Landwirtschaftsminister*innen der EU unterzeichnet. Darin äussern sie Bedenken zur vorgeschlagenen Deregulierung neuer gentechnisch veränderter Organismen (GVO) im Rahmen der Reform des Saatgutrechts.

Der Brief warnt vor Risiken für die Sortenvielfalt, die Rückverfolgbarkeit, die Rechtssicherheit für kleine Akteure sowie die Rechte der Landwirt*innen. Die Unterzeichnenden fordern, dass auch diese neuen Organismen weiterhin strengen Regeln zur Bewertung, Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung unterliegen sollen.

Der Brief ist hier verfügbar.